Universitäre Qualifikation

Die größte Fakultät für Bildung der Welt"

Präsentation

TECH bietet Ihnen einen Universitätsabschluss mit multidisziplinärem Inhalt und einem theoretisch-praktischen Ansatz, der Sie zu einer viel umfassenderen Lehrkraft machen wird"

Das Gehirn ist nach wie vor eines der von den Wissenschaftlern am meisten untersuchten Organe, doch seine vollständige Kenntnis ist noch nicht erreicht. Dennoch haben die Entdeckungen und Fortschritte es uns ermöglicht, die Funktionsweise besser zu verstehen und dieses Wissen auf verschiedene Disziplinen, einschließlich der Bildung, anzuwenden. Die kognitive Entwicklung in einem frühen Alter ist der Schlüssel, um festzustellen, ob sie richtig verläuft oder ob es sich um eine Art Krankheit handelt. In diesem Szenario muss die Lehrkraft, die tagtäglich mit ihren Schülern zu tun hat, die biologischen und neurologischen Prozesse verstehen, die eine Krankheit erklären, sowie die verschiedenen Methoden der Bewertung und Diagnose.

Dieser private Masterstudiengang bietet Lehrkräften eine fortgeschrittene und intensive Ausbildung, die es ihnen ermöglicht, in ihrem Arbeitsbereich voranzukommen, dank eines Studienplans, der es ihnen ermöglicht, mehr über die Neuropsychologie, die Prinzipien der Neuroanatomie sowie die neurologischen Grundlagen der kognitiven Funktionen, Hirnschäden und davon abgeleitete Störungen, kognitive Defizite und die in der Neuropsychologie verwendeten Bewertungs- und Rehabilitationstechniken zu lernen. All dies wird das Verständnis und die Erkennung von Schülern mit funktionaler und kognitiver Vielfalt erleichtern.

Ein Universitätsprogramm, das sich über 12 Monate erstreckt, mit einem Studienplan, der einen aus Multimedia-Materialien (Videozusammenfassungen, interaktive Zusammenfassungen, ausführliche Videos), Fachlektüre und Simulationen realer klinischer Fälle bestehenden Unterrichtsplan enthält, der für das Verständnis des Inhalts und seine praktische Anwendung sehr nützlich ist.

TECH bietet Lehrkräften eine Weiterbildung auf hohem Niveau, die sie bequem absolvieren können, wann und wo immer sie wollen. Alles, was Sie brauchen, ist ein elektronisches Gerät (Computer, Tablet oder Handy) mit einer Internetverbindung, mit der Sie auf alle Inhalte dieses privaten Masterstudiengangs zugreifen können. Die Studenten, die diesen Abschluss machen, haben also die Freiheit, das Unterrichtspensum nach ihren Bedürfnissen zu verteilen. Diese Flexibilität ermöglicht es ihnen, eine hochwertige Fortbildung zu erhalten, ohne andere Lebensbereiche zu vernachlässigen.

Das Relearning-System wird es Ihnen ermöglichen, die bei anderen Lehrmethoden häufig vorkommenden langen Studienzeiten zu reduzieren"

Dieser Privater masterstudiengang in Klinische Neuropsychologie enthält das vollständigste und aktuellste wissenschaftliche Programm auf dem Markt. Die hervorstechendsten Merkmale sind:

- Die Entwicklung praktischer Fälle, die von Experten der Psychologie und Neurologie vorgestellt werden

- Der anschauliche, schematische und äußerst praxisnahe Inhalt soll wissenschaftliche und praktische Informationen zu den für die berufliche Praxis wesentlichen Disziplinen vermitteln

- Er enthält praktische Übungen in denen der Selbstbewertungsprozess durchgeführt werden kann um das Lernen zu verbessern

- Ihr besonderer Schwerpunkt liegt auf innovativen Methoden

- Theoretische Vorträge, Fragen an den Experten, Diskussionsforen zu kontroversen Themen und individuelle Reflexionsarbeit

- Die Verfügbarkeit des Zugangs zu Inhalten von jedem festen oder tragbaren Gerät mit Internetanschluss

Kennen Sie sich mit Aphasie, Alexie und Agraphie und deren Auswirkungen auf das Lernen aus? Wenn Sie ein fortgeschrittenes und flexibles Programm wünschen, bietet Ihnen TECHeine vollständige Online-Qualifikation, die sich Ihnen anpasst. Schreiben Sie sich jetzt ein"

Zu den Lehrkräften des Programms gehören Fachleute aus der Branche, die ihre Berufserfahrung in diese Ausbildung einbringen, sowie renommierte Fachleute von Referenzgesellschaften und angesehenen Universitäten.

Die multimedialen Inhalte, die mit den neuesten Bildungstechnologien entwickelt wurden, ermöglichen den Fachleuten ein situiertes und kontextbezogenes Lernen, d. h. eine simulierte Umgebung, die ein immersives Training ermöglicht, das auf reale Situationen ausgerichtet ist.

Das Konzept dieses Studiengangs konzentriert sich auf problemorientiertes Lernen, bei dem die Fachkräfte versuchen müssen, die verschiedenen Situationen aus der beruflichen Praxis zu lösen, die während des gesamten Studiengangs gestellt werden. Zu diesem Zweck wird er von einem innovativen interaktiven Videosystem unterstützt, das von renommierten Experten entwickelt wurde.

Dieser private Masterstudiengang wird Ihnen ein besseres Verständnis des Gehirns und der neuropsychologischen Bewertung und Rehabilitation vermitteln"

Wenn Sie ein fortgeschrittenes und flexibles Programm wünschen, bietet Ihnen TECH eine vollständige Online-Qualifikation, die sich Ihnen anpasst. Schreiben Sie sich jetzt ein"

Lehrplan

Der Studienplan dieses privaten Masterstudiengangs wurde von einem fachkundigen Dozententeam entwickelt, das viel Zeit in die Ausarbeitung eines umfassenden, multidisziplinären Studienplans mit einem theoretisch-praktischen Ansatz investiert hat, der es den Lehrkräften ermöglicht, sich in ihrem Arbeitsbereich weiterzuentwickeln. Die Studenten, die dieses Online-Programm absolvieren, haben Zugang zu den 10 Modulen, aus denen sich diese Qualifikation zusammensetzt, und finden dort multimediales Lehrmaterial, echte klinische Fälle und ergänzende Lektüre. Eine Bibliothek mit Ressourcen, auf die Sie 24 Stunden am Tag von Ihrem Computer oder Tablet aus zugreifen können. Auf diese Weise werden Sie in den Bereich der klinischen Neuropsychologie einsteigen, bis Sie Ihre beruflichen Ziele erreicht haben.

Rund um die Uhr Zugang zu didaktischem Material, bei dem die neueste Technologie im akademischen Bereich zum Einsatz kommt"

Modul 1. Einführung in die Neuropsychologie

1.1. Einführung in die Neuropsychologie

1.1.1. Grundlagen und Ursprünge der Neuropsychologie

1.1.2. Erste Annäherungen an die Disziplin

1.2. Erste Ansätze zur Neuropsychologie

1.2.1. Frühe Studien in der Neuropsychologie

1.2.2. Autoren und wichtigste Werke

1.3. Ontogenese und Phylogenese des ZNS

1.3.1. Konzept der Ontogenese und Phylogenese

1.3.2. Ontogenese und Phylogenese innerhalb des ZNS

1.4. Zelluläre und molekulare Neurobiologie

1.4.1. Einführung in die Neurobiologie

1.4.2. Zelluläre und molekulare Neurobiologie

1.5. Systemische Neurobiologie

1.5.1. Konzept der Systeme

1.5.2. Strukturen und Entwicklung

1.6. Embryologie des Nervensystems

1.6.1. Grundlagen der Embryologie des Nervensystems

1.6.2. Phasen der Embryologie des ZNS

1.7. Einführung in die strukturelle Anatomie des ZNS

1.7.1. Einführung in die strukturelle Anatomie

1.7.2. Strukturelle Entwicklung

1.8. Einführung in die funktionelle Anatomie

1.8.1. Was ist funktionelle Anatomie?

1.8.2. Wichtigste Funktionen

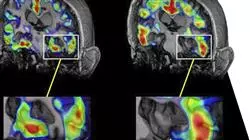

1.9. Neuroimaging-Techniken

1.9.1. Konzept des Neuroimaging

1.9.2. Meistgenutzte Techniken

1.9.3. Vor- und Nachteile

Modul 2. Grundlagen der Neuroanatomie

2.1. Entstehung des Nervensystems

2.1.1. Anatomische und funktionelle Organisation des Nervensystems

2.1.2. Neuronen

2.1.3. Gliazellen

2.1.4. Zentrales Nervensystem: Gehirn und Rückenmark

2.1.5. Hauptstrukturen:

2.1.5.1. Vorderhirn

2.1.5.2. Mittelhirn

2.1.5.3. Romboencephalon

2.2. Entstehung des Nervensystems II

2.2.1. Peripheres Nervensystem

2.2.1.1. Somatisches Nervensystem

2.2.1.2. Neurovegetatives oder autonomes Nervensystem

2.2.1.3. Weiße Substanz

2.2.1.4. Graue Materie

2.2.1.5. Meningen

2.2.1.6. Zerebrospinalflüssigkeit

2.3. Das Neuron und seine Zusammensetzung

2.3.1. Einführung in das Neuron und seine Funktionsweise

2.3.2. Das Neuron und seine Zusammensetzung

2.4. Elektrische und chemische Synapsen

2.4.1. Was ist eine Synapse?

2.4.2. Elektrische Synapsen

2.4.3. Chemische Synapsen

2.5. Neurotransmitter

2.5.1. Was ist ein Neurotransmitter?

2.5.2. Arten von Neurotransmittern und ihre Funktionsweise

2.6. Neuroendokrinologie (Beziehung zwischen Hypothalamus und Hormonsystem)

2.6.1. Einführung in die Neuroendokrinologie

2.6.2. Grundlagen der neuroendokrinologischen Funktion

2.7. Neuroimmunologie (Beziehung Nervensystem-Immunsystem)

2.7.1. Einführung in die Neuroimmunologie

2.7.2. Grundlagen der Neuroimmunologie

2.8. Das Nervensystem im Kindes- und Jugendalter

2.8.1. Entwicklung des ZNS

2.8.2. Grundlagen und Merkmale

2.9. Das Nervensystem im Erwachsenenalter

2.9.1. Grundlagen und Merkmale des ZNS

2.10. Das Nervensystem im Alter

2.10.1. Grundlagen und Merkmale des ZNS im Alter

2.10.2. Die wichtigsten damit verbundenen Probleme

Modul 3. Funktionelle Neuroanatomie

3.1. Frontallappen

3.1.1. Einführung in den Frontallappen

3.1.2. Wichtigste Merkmale

3.1.3. Grundlage seiner Funktionsweise

3.2. Neuropsychologie des dorsolateralen präfrontalen Cortex

3.2.1. Einführung in den dorsolateralen präfrontalen Cortex

3.2.2. Wichtigste Merkmale

3.2.3. Grundlage seiner Funktionsweise

3.3. Neuropsychologie des orbitofrontalen Cortex

3.3.1. Einführung in den orbitofrontalen Cortex

3.3.2. Wichtigste Merkmale

3.3.3. Grundlage seiner Funktionsweise

3.4. Neuropsychologie des medialen präfrontalen Cortex

3.4.1. Einführung in den dorsolateralen präfrontalen Cortex

3.4.2. Wichtigste Merkmale

3.4.3. Grundlage seiner Funktionsweise

3.5. Motorischer Cortex

3.5.1. Einführung in den motorischen Cortex

3.5.2. Wichtigste Merkmale

3.5.3. Grundlage seiner Funktionsweise

3.6. Temporallappen

3.6.1. Einführung in den Temporallappen

3.6.2. Wichtigste Merkmale

3.6.3. Grundlage seiner Funktionsweise

3.7. Parietallappen

3.7.1. Einführung in den Parietallappen

3.7.2. Wichtigste Merkmale

3.7.3. Grundlage seiner Funktionsweise

3.8. Occipitallappen

3.8.1. Einführung in den Occipitallappen

3.8.2. Wichtigste Merkmale

3.8.3. Grundlage seiner Funktionsweise

3.9. Asymmetrie des Gehirns

3.9.1. Konzept der Asymmetrie des Gehirns

3.9.2. Merkmale und Funktionsweise

Modul 4. Kognitive Funktionen

4.1. Neurobiologische Grundlagen der Aufmerksamkeit

4.1.1. Einführung in das Konzept der Aufmerksamkeit

4.1.2. Neurobiologische Grundlagen der Aufmerksamkeit

4.2. Neurobiologische Grundlagen des Gedächtnisses

4.2.1. Einführung in das Konzept des Gedächtnisses

4.2.2. Neurobiologische Basis und Grundlagen des Gedächtnisses

4.3. Neurobiologische Grundlagen der Sprache

4.3.1. Einführung in das Konzept der Sprache

4.3.2. Neurobiologische Basis und Grundlagen der Sprache

4.4. Neurobiologische Grundlagen der Wahrnehmung

4.4.1. Einführung in das Konzept des Wahrnehmung

4.4.2. Neurobiologische Basis und Grundlagen des Wahrnehmung

4.5. Visuell-räumliche neurobiologische Grundlagen

4.5.1. Einführung in visuell-räumliche Funktionen

4.5.2. Basis und Grundlagen der visuell-räumlichen Funktionen

4.6. Neurobiologische Grundlagen der exekutiven Funktionen

4.6.1. Einführung in exekutive Funktionen

4.6.2. Basis und Grundlagen der exekutiven Funktionen

4.7. Praxien

4.7.1. Was sind Praxien?

4.7.2. Merkmale und Typen

4.8. Gnosis

4.8.1. Was sind Praxien?

4.8.2. Merkmale und Typen

4.9. Soziale Kognition

4.9.1. Einführung in die soziale Kognition

4.9.2. Merkmale und theoretische Grundlagen

Modul 5. Hirnschädigung

5.1. Neuropsychologische und Verhaltensstörungen genetischen Ursprungs

5.1.1. Einführung

5.1.2. Gene, Chromosomen und Vererbung

5.1.3. Gene und Verhalten

5.2. Störung durch frühe Hirnverletzungen

5.2.1. Einführung

5.2.2. Das Gehirn in der frühen Kindheit

5.2.3. Zerebrale Kinderlähmung

5.2.4. Psychosyndrome

5.2.5. Störungen beim Lernprozess

5.2.6. Neurobiologische Störungen, die den Lernprozess beeinträchtigen

5.3. Zerebrovaskuläre Störungen

5.3.1. Einführung in zerebrovaskuläre Störungen

5.3.2. Die häufigsten Arten

5.3.3. Merkmale und Symptomatik

5.4. Hirntumore

5.4.1. Einführung in Hirntumore

5.4.2. Die häufigsten Arten

5.4.3. Merkmale und Symptomatik

5.5. Schädel-Hirn-Traumata

5.5.1. Einführung in Traumata

5.5.2. Die häufigsten Arten

5.5.3. Merkmale und Symptomatik

5.6. Infektionen des ZNS

5.6.1. Einführung in Infektionen des ZNS

5.6.2. Die häufigsten Arten

5.6.3. Merkmale und Symptomatik

5.7. Epileptische Störungen

5.7.1. Einführung in epileptische Störungen

5.7.2. Die häufigsten Arten

5.7.3. Merkmale und Symptomatik

5.8. Veränderungen des Bewusstseinsniveaus

5.8.1. Einführung in Veränderungen des Bewusstseinsniveaus

5.8.2. Die häufigsten Arten

5.8.3. Merkmale und Symptomatik

5.9. Erworbene Hirnschäden

5.9.1. Konzept der erworbenen Hirnschädigung

5.9.2. Die häufigsten Arten

5.9.3. Merkmale und Symptomatik

5.10. Erkrankungen im Zusammenhang mit pathologischer Alterung

5.10.1. Einführung

5.10.2. Psychologische Störungen im Zusammenhang mit pathologischem Altern

Modul 6. Aphasien, Agrafien und Alexien

6.1. Broca-Aphasie

6.1.1. Grundlage und Ursprung der Broca-Aphasie

6.1.2. Merkmale und Symptomatik

6.1.3. Bewertung und Diagnose

6.2. Wernicke-Aphasie

6.2.1. Grundlage und Ursprung der Wernicke-Aphasie

6.2.2. Merkmale und Symptomatik

6.2.3. Bewertung und Diagnose

6.3. Leitungsaphasie

6.3.1. Grundlage und Ursprung der Leitungsaphasie

6.3.2. Merkmale und Symptomatik

6.3.3. Bewertung und Diagnose

6.4. Globale Aphasie

6.4.1. Grundlage und Ursprung der globalen Aphasie

6.4.2. Merkmale und Symptomatik

6.4.3. Bewertung und Diagnose

6.5. Transkortikale sensorische Aphasie

6.5.1. Grundlage und Ursprung der Broca-Aphasie

6.5.2. Merkmale und Symptomatik

6.5.3. Bewertung und Diagnose

6.6. Transkortikal-motorische Aphasie

6.6.1. Grundlage und Ursprung der transkortikal-motorischen Aphasie

6.6.2. Merkmale und Symptomatik

6.6.3. Bewertung und Diagnose

6.7. Transkortikal-gemischte Aphasie

6.7.1. Grundlage und Ursprung der transkortikal-gemischten Aphasie

6.7.2. Merkmale und Symptomatik

6.7.3. Bewertung und Diagnose

6.8. Anomische Aphasie

6.8.1. Grundlage und Ursprung der anomischen Aphasie

6.8.2. Merkmale und Symptomatik

6.8.3. Bewertung und Diagnose

6.9. Agrafien

6.9.1. Grundlage und Ursprung der Agrafien

6.9.2. Merkmale und Symptomatik

6.9.3. Bewertung und Diagnose

6.10. Alexien

6.10.1. Grundlage und Ursprung der Alexien

6.10.2. Merkmale und Symptomatik

6.10.3. Bewertung und Diagnose

Modul 7. Kognitive Defizite

7.1. Pathologien der Aufmerksamkeit

7.1.1. Wichtigste Pathologien der Aufmerksamkeit

7.1.2. Merkmale und Symptomatik

7.1.3. Bewertung und Diagnose

7.2. Pathologien des Gedächtnisses

7.2.1. Wichtigste Pathologien des Gedächtnisses

7.2.2. Merkmale und Symptomatik

7.2.3. Bewertung und Diagnose

7.3. Dysexekutives Syndrom

7.3.1. Was ist das dysexekutive Syndrom?

7.3.2. Merkmale und Symptomatik

7.3.3. Bewertung und Diagnose

7.4. Apraxien I

7.4.1. Konzept der Apraxie

7.4.2. Wichtigste Modalitäten

7.4.2.1. Ideomotorische Apraxie

7.4.2.2. Ideatorische Apraxie

7.4.2.3. Konstruktive Apraxie

7.4.2.4. Ankleideapraxie

7.5. Apraxien II

7.5.1. Gangapraxie

7.5.2. Bukkofaziale Apraxie

7.5.3. Okulare Apraxie

7.5.4. Kallosale Apraxie

7.5.5. Apraxie-Untersuchung:

7.5.5.1. Neuropsychologische Beurteilung

7.5.5.2. Kognitive Rehabilitation

7.6. Agnosien I

7.6.1. Konzept der Agnosien

7.6.2. Visuelle Agnosien

7.6.2.1. Objektagnosie

7.6.2.2. Simultanagnosie

7.6.2.3. Prospagnosie

7.6.2.4. Farbagnosie

7.6.2.5. Andere

7.6.3. Auditive Agnosien

7.6.3.1. Amusie

7.6.3.2. Geräuschagnosie

7.6.3.3. Verbale Agnosie

7.6.4. Somatosensorische Agnosien

7.6.4.1. Asteroganosie

7.6.4.2. Taktile Agnosie

7.7. Agnosien II

7.7.1. Olfaktorische Agnosien

7.7.2. Agnosie bei Krankheiten

7.7.2.1. Anosognosie

7.7.2.2. Asomatognosie

7.7.3. Bewertung der Agnosien

7.7.4. Kognitive Rehabilitation

7.8. Defizite in der sozialen Kognition

7.8.1. Einführung in die soziale Kognition

7.8.2. Merkmale und Symptomatik

7.8.3. Bewertung und Diagnose

7.9. Autismus-Spektrum-Störung

7.9.1. Einführung

7.9.2. Diagnose von ASD

7.9.3. Kognitives und neuropsychologisches Profil in Verbindung mit ASD

Modul 8. Neurodegenerative Krankheiten

8.1. Normale Alterung

8.1.1. Grundlegende kognitive Prozesse im normalen Alterungsprozess

8.1.2. Höhere kognitive Prozesse im normalen Alter

8.1.3. Aufmerksamkeit und Gedächtnis bei normal alternden älteren Menschen

8.2. Kognitive Reserve und ihre Bedeutung für das Altern

8.2.1. Kognitive Reserve: Definition und grundlegende Konzepte

8.2.2. Funktionsweise der kognitiven Reserve

8.2.3. Variablen, die die kognitive Reserve beeinflussen

8.2.4. Interventionen zur Verbesserung der kognitiven Reserve bei älteren Menschen

8.3. Multiple Sklerose

8.3.1. Konzepte und biologische Hintergründe der Multiplen Sklerose

8.3.2. Merkmale und Symptomatik

8.3.3. Patientenprofil

8.3.4. Bewertung und Diagnose

8.4. Amyotrophe Lateralsklerose

8.4.1. Konzepte und biologische Grundlagen der amyotrophen Lateralsklerose

8.4.2. Merkmale und Symptomatik

8.4.3. Patientenprofil

8.4.4. Bewertung und Diagnose

8.5. Parkinson-Krankheit

8.5.1. Konzepte und biologische Hintergründe der Parkinson-Krankheit

8.5.2. Merkmale und Symptomatik

8.5.3. Patientenprofil

8.5.4. Bewertung und Diagnose

8.6. Huntington-Krankheit

8.6.1. Konzepte und biologische Hintergründe der Huntington-Krankheit

8.6.2. Merkmale und Symptomatik

8.6.3. Patientenprofil

8.6.4. Bewertung und Diagnose

8.7. Demenz vom Typ Alzheimer

8.7.1. Konzepte und biologische Hintergründe der Demenz vom Typ Alzheimer

8.7.2. Merkmale und Symptomatik

8.7.3. Patientenprofil

8.7.4. Bewertung und Diagnose

8.8. Morbus Pick

8.8.1. Konzepte und biologische Hintergründe des Morbus Pick

8.8.2. Merkmale und Symptomatik

8.8.3. Patientenprofil

8.8.4. Bewertung und Diagnose

8.9. Lewy-Körperchen-Demenz

8.9.1. Konzepte und biologische Hintergründe des Lewy-Körperchen-Demenz

8.9.2. Merkmale und Symptomatik

8.9.3. Patientenprofil

8.9.4. Bewertung und Diagnose

8.10. Vaskuläre Demenz

8.10.1. Konzepte und biologische Hintergründe der vaskulären Demenz

8.10.2. Merkmale und Symptomatik

8.10.3. Patientenprofil

8.10.4. Bewertung und Diagnose

Modul 9. Neuropsychologische Beurteilung und Rehabilitation

9.1. Bewertung der Aufmerksamkeit und des Gedächtnisses

9.1.1. Einführung in die Bewertung von Aufmerksamkeit und Gedächtnis

9.1.2. Wichtigste Instrumente

9.2. Bewertung der Sprache

9.2.1. Einführung in die Bewertung des Sprachgebrauchs

9.2.2. Wichtigste Instrumente

9.3. Bewertung der exekutiven Funktionen

9.3.1. Einführung in die Bewertung der exekutiven Funktionen

9.3.2. Wichtigste Instrumente

9.4. Bewertung von Praxien und Gnosien

9.4.1. Einführung in die Bewertung von Praxien und Gnosien

9.4.2. Wichtigste Instrumente

9.5. An der Genesung des Patienten beteiligte Variablen

9.5.1. Risikofaktoren

9.5.2. Schützende Faktoren

9.6. Strategien: Wiederherstellung, Ausgleich und gemischte Strategien

9.6.1. Strategien zur Wiederherstellung

9.6.2. Kompensationsstrategien

9.6.3. Gemischte Strategien

9.7. Rehabilitation von Aufmerksamkeit, Gedächtnis, exekutiven Funktionen und Agnosien

9.7.1. Rehabilitation der Aufmerksamkeit

9.7.2. Rehabilitation des Gedächtnisses

9.7.3. Rehabilitation der exekutiven Funktionen

9.7.4. Rehabilitation der Agnosien

9.8. Anpassung an die Umwelt und externe Hilfsmittel

9.8.1. Anpassung der Umgebung entsprechend der Einschränkungen

9.8.2. Wie kann man dem Patienten extern helfen?

9.9. Biofeedback-Techniken als Intervention

9.9.1. Biofeedback: Definition und grundlegende Konzepte

9.9.2. Techniken die Biofeedback verwenden

9.9.3. Biofeedback als Interventionsmethode in der Gesundheitspsychologie

9.9.4. Beweise für den Einsatz von Biofeedback bei der Behandlung einiger Störungen

9.10. Transkranielle Magnetstimulation (TMS) als Intervention

9.10.1. Transkranielle Magnetstimulation: Definition und grundlegende Konzepte

9.10.2. Funktionelle Bereiche, die als therapeutische Ziele für die transkranielle Magnetstimulation in Frage kommen

9.10.3. Ergebnisse der Intervention mit TMS in der Gesundheitspsychologie

Modul 10. Pharmakologische Behandlungen

10.1. Einführung in die Psychopharmakologie

10.1.1. Grundlagen und Einführung in die Psychopharmakologie

10.1.2. Allgemeine Grundsätze der psychopharmakologischen Behandlung

10.1.3. Wichtigste Anwendungen

10.2. Antidepressiva

10.2.1. Einführung

10.2.2. Arten von Antidepressiva

10.2.3. Mechanismus der Wirkung

10.2.4. Indikationen

10.2.5. Medikamente in der Gruppe

10.2.6. Dosierung und Art der Verabreichung

10.2.7. Nebenwirkungen

10.2.8. Kontraindikationen

10.2.9. Arzneimittelwechselwirkung

10.2.10. Informationen für Patienten

10.3. Antipsychotika

10.3.1. Einführung

10.3.2. Arten von Antipsychotika

10.3.3. Mechanismus der Wirkung

10.3.4. Indikationen

10.3.5. Medikamente in der Gruppe

10.3.6. Dosierung und Art der Verabreichung

10.3.7. Nebenwirkungen

10.3.8. Kontraindikationen

10.3.9. Arzneimittelwechselwirkung

10.3.10. Informationen für Patienten

10.4. Anxiolytika und Hypnotika

10.4.1. Einführung

10.4.2. Arten von Anxiolytika und Hypnotika

10.4.3. Mechanismus der Wirkung

10.4.4. Indikationen

10.4.5. Medikamente in der Gruppe

10.4.6. Dosierung und Art der Verabreichung

10.4.7. Nebenwirkungen

10.4.8. Kontraindikationen

10.4.9. Arzneimittelwechselwirkung

10.4.10. Informationen für Patienten

10.5. Stimmungsstabilisierer

10.5.1. Einführung

10.5.2. Arten von stimmungsstabilisierenden Medikamenten

10.5.3. Mechanismus der Wirkung

10.5.4. Indikationen

10.5.5. Medikamente in der Gruppe

10.5.6. Dosierung und Art der Verabreichung

10.5.7. Nebenwirkungen

10.5.8. Kontraindikationen

10.5.9. Arzneimittelwechselwirkung

10.5.10. Informationen für Patienten

10.6. Psychostimulanzien

10.6.1. Einführung

10.6.2. Mechanismus der Wirkung

10.6.3. Indikationen

10.6.4. Medikamente in der Gruppe

10.6.5. Dosierung und Art der Verabreichung

10.6.6. Nebenwirkungen

10.6.7. Kontraindikationen

10.6.8. Arzneimittelwechselwirkung

10.6.9. Informationen für Patienten

10.7. Antidementiva

10.7.1. Einführung

10.7.2. Mechanismus der Wirkung

10.7.3. Indikationen

10.7.4. Medikamente in der Gruppe

10.7.5. Dosierung und Art der Verabreichung

10.7.6. Nebenwirkungen

10.7.7. Kontraindikationen

10.7.8. Arzneimittelwechselwirkung

10.7.9. Informationen für Patienten

10.8. Medikamente zur Behandlung von Abhängigkeiten

10.8.1. Einführung

10.8.2. Arten und Wirkungsmechanismus

10.8.3. Indikationen

10.8.4. Medikamente in der Gruppe

10.8.5. Dosierung und Art der Verabreichung

10.8.6. Nebenwirkungen

10.8.7. Kontraindikationen

10.8.8. Arzneimittelwechselwirkung

10.8.9. Informationen für Patienten

10.9. Antiepileptika

10.9.1. Einführung

10.9.2. Mechanismus der Wirkung

10.9.3. Indikationen

10.9.4. Medikamente in der Gruppe

10.9.5. Dosierung und Art der Verabreichung

10.9.6. Nebenwirkungen

10.9.7. Kontraindikationen

10.9.8. Arzneimittelwechselwirkung

10.9.9. Informationen für Patienten

10.10. Andere Medikamente: Guanfacin

10.10.1. Einführung

10.10.2. Mechanismus der Wirkung

10.10.3. Indikationen

10.10.4. Dosierung und Art der Verabreichung

10.10.5. Nebenwirkungen

10.10.6. Kontraindikationen

10.10.7. Arzneimittelwechselwirkung

10.10.8. Informationen für Patienten

Sie sind nur einen Klick davon entfernt, sich für einen Masterstudiengang einzuschreiben, der es Ihnen ermöglicht, in Ihrer Karriere als Lehrkraft voranzukommen und Ihre Aufmerksamkeit für Studenten mit funktionaler Vielfalt zu verbessern”

Privater Masterstudiengang in Klinische Neuropsychologie

Der Lehrerberuf entwickelt sich jeden Tag weiter, deshalb ist es von größter Bedeutung, neue Fähigkeiten zu erwerben und sein Wissen zu aktualisieren, um Vielseitigkeit und Multifunktionalität bei der Ausübung seiner Arbeit zu gewährleisten. Aus diesem Grund haben wir an der TECH Technologischen Universität einen Privaten Masterstudiengang in Klinische Neuropsychologie für Lehrer entwickelt, eine Spezialisierung, die darauf abzielt, die Grundlagen für das Verständnis und die Analyse der Disziplin zu schaffen, die sich zwischen Neurologie und Psychologie entwickelt hat. In 1.500 Stunden können Sie sich darauf vorbereiten, ein Experte zu werden und die chemischen und anatomischen Strukturen kennen zu lernen, die bei psychischen Störungen und Gehirnprozessen eine Rolle spielen. Darüber hinaus werden Sie sich mit den neurologischen Grundlagen des Verhaltens, den Prinzipien der Neuroanatomie und der Biochemie des Gehirns befassen, was es Ihnen ermöglichen wird, Ihrer Karriere neue Fähigkeiten hinzuzufügen, um beruflichen Erfolg zu erzielen.

Spezialisieren Sie sich auf die Behandlung psychologischer und neurologischer Probleme

TECH verfügt über die größte Fakultät für Bildung; wir bieten Ihnen einen Masterstudiengang an, der Ihre Fähigkeiten stärkt, indem Sie die biochemischen und neurologischen Mechanismen kennenlernen, die in den Entwicklungsphasen des Gehirns ablaufen. Sie werden in der Lage sein, die Strukturen des Gehirns und des limbischen Systems, das netzartige System und die biochemische Funktionsweise zu analysieren, um die Bedeutung der Entwicklung während des Wachstums der Schüler zu verstehen. Darüber hinaus lernen Sie die Aktivierung bestimmter Hirnareale und die daran beteiligten Chemikalien kennen. Auf diese Weise werden Sie etwas über das Verhalten, die grundlegenden Emotionen und die Art und Weise, wie wir miteinander in Beziehung treten, erfahren. Auf diese Weise können Sie Ihr Wissen aktualisieren und vertiefte Kenntnisse über die Diagnose, Bewertung und Intervention biologischer Prozesse im Zusammenhang mit bestimmten Krankheiten und Störungen erwerben.

Studieren Sie einen Online-Aufbaustudiengang

Dieser Kurs wurde mit den neuesten und fortschrittlichsten Bildungsressourcen entwickelt, die den Erwerb von Wissen auf eine agile und effiziente Weise erleichtern. Bei TECH verfügen wir über das umfassendste und aktuellste wissenschaftliche Programm der Branche. Sie können mit der Unterstützung von Fachleuten mehr als 75 klinische Fälle bearbeiten. Darüber hinaus haben Sie Zugang zu den grafischen Inhalten und den theoretischen Lektionen, die vollständig online zur Verfügung stehen. Sie können den Kurs zu einem Zeitpunkt und in einem Zeitrahmen absolvieren, der Ihnen am besten passt; dazu brauchen Sie nur ein Gerät mit Internetanschluss.