Universitäre Qualifikation

Die größte Fakultät für Design der Welt"

Präsentation

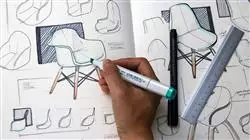

Mit diesem Programm werden Sie ein hervorragender Spezialist für Industriedesign und können sich für großartige berufliche Möglichkeiten in diesem wichtigen Wirtschaftssektor entscheiden"

Industriedesign ist grundlegend für das tägliche Leben. Alle Arten von Fahrzeugen, Geräten, Werkzeugen und Haushaltsgeräten existieren dank der Arbeit von Designern, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben. Es handelt sich also um einen unverzichtbaren Bereich, und die großen Industrieunternehmen, die diese Elemente und Objekte herstellen, sind ständig auf der Suche nach Fachleuten, die ihre Entwürfe und Kreationen mit so unterschiedlichen Zielen wie der Verbesserung der Leistung dieser Geräte, der Kosteneinsparung oder der Verbesserung ihrer Ästhetik verbessern können.

Dieser Privater masterstudiengang vermittelt dem Designer also alle notwendigen Elemente, um ein großer Spezialist auf diesem Gebiet zu werden. Während des Studiums können die Studenten Themen wie technische Darstellungssysteme, metallische und keramische Werkstoffe oder Design für die Fertigung, insbesondere in Bezug auf Polymere, eingehend studieren.

Dank des von TECH entwickelten Programms, das über ein Online-Bildungssystem entwickelt wird, das sich an die persönlichen und beruflichen Gegebenheiten anpasst, kann der Designer ein großer Experte auf diesem Gebiet werden. Diese Methode wurde so konzipiert, dass sich die Studenten nicht an starre Stundenpläne halten oder sich zu einem physischen akademischen Zentrum begeben müssen. Darüber hinaus verfügt dieser Studiengang über die besten Multimedia-Ressourcen: Videos, theoretische und praktische Aktivitäten, interaktive Zusammenfassungen und Meisterklassen, neben vielen anderen.

Industrieunternehmen brauchen Designer, um die Leistung, die Kosten und die Ästhetik ihrer Produkte zu verbessern, und dieses Programm wird Sie zu einem Experten machen, der auf die Bedürfnisse des heutigen professionellen Marktes eingeht“

Dieser Privater masterstudiengang in Industriedesign enthält das vollständigste und aktuellste Programm auf dem Markt. Die hervorstechendsten Merkmale sind:

- Die Entwicklung von Fallstudien, die von Experten für Industriedesign vorgestellt werden

- Der anschauliche, schematische und äußerst praxisnahe Inhalt soll wissenschaftliche und praktische Informationen zu den für die berufliche Praxis wesentlichen Disziplinen vermitteln

- Er enthält praktische Übungen in denen der Selbstbewertungsprozess durchgeführt werden kann um das Lernen zu verbessern

- Sein besonderer Schwerpunkt liegt auf innovativen Methoden

- Theoretische Vorträge, Fragen an den Experten, Diskussionsforen zu kontroversen Themen und individuelle Reflexionsarbeit

- Die Verfügbarkeit des Zugangs zu Inhalten von jedem festen oder tragbaren Gerät mit Internetanschluss

Die 100%ige Online-Methode von TECH ermöglicht es Ihnen, Ihre berufliche Arbeit ohne Unterbrechung fortzusetzen, da sie vollständig an Ihre persönlichen Umstände angepasst werden kann"

Zu den Dozenten des Programms gehören Fachleute aus der Branche, die ihre Erfahrungen aus ihrer Arbeit in diese Fortbildung einbringen, sowie anerkannte Spezialisten aus führenden Unternehmen und renommierten Universitäten.

Die multimedialen Inhalte, die mit der neuesten Bildungstechnologie entwickelt wurden, werden der Fachkraft ein situiertes und kontextbezogenes Lernen ermöglichen, d.h. eine simulierte Umgebung, die eine immersive Fortbildung bietet, die auf die Ausführung in realen Situationen ausgerichtet ist.

Das Konzept dieses Programms konzentriert sich auf problemorientiertes Lernen, bei dem die Fachkraft versuchen muss, die verschiedenen Situationen aus der beruflichen Praxis zu lösen, die während des gesamten Studiengangs gestellt werden. Zu diesem Zweck wird sie von einem innovativen interaktiven Videosystem unterstützt, das von renommierten Experten entwickelt wurde.

Dieses Programm ermöglicht es Ihnen, sich mit der industriellen Produktion vertraut zu machen, damit Sie Ihre Arbeit als Designer in diesem Bereich verbessern können"

Die besten Lehrmaterialien im Bereich Industriedesign stehen Ihnen in diesem Privater masterstudiengang zur Verfügung"

Warum bei TECH studieren?

TECH ist die größte digitale Universität der Welt. Mit einem beeindruckenden Katalog von über 14.000 Hochschulprogrammen, die in 11 Sprachen angeboten werden, ist sie mit einer Vermittlungsquote von 99% führend im Bereich der Beschäftigungsfähigkeit. Darüber hinaus verfügt sie über einen beeindruckenden Lehrkörper mit mehr als 6.000 Professoren von höchstem internationalem Prestige.

Studieren Sie an der größten digitalen Universität der Welt und sichern Sie sich Ihren beruflichen Erfolg. Die Zukunft beginnt bei TECH”

Die beste Online-Universität der Welt laut FORBES

Das renommierte, auf Wirtschaft und Finanzen spezialisierte Magazin Forbes hat TECH als „beste Online-Universität der Welt“ ausgezeichnet. Dies wurde kürzlich in einem Artikel in der digitalen Ausgabe des Magazins festgestellt, in dem die Erfolgsgeschichte dieser Einrichtung „dank ihres akademischen Angebots, der Auswahl ihrer Lehrkräfte und einer innovativen Lernmethode, die auf die Ausbildung der Fachkräfte der Zukunft abzielt“, hervorgehoben wird.

Eine disruptive Studienmethode, ein hochmoderner Lehrkörper und seine praktische Ausrichtung: der Schlüssel zum Erfolg der TECH.

Die umfassendsten Lehrpläne in der Universitätslandschaft

TECH bietet die vollständigsten Lehrpläne in der Universitätslandschaft an, mit Lehrplänen, die grundlegende Konzepte und gleichzeitig die wichtigsten wissenschaftlichen Fortschritte in ihren spezifischen wissenschaftlichen Bereichen abdecken. Darüber hinaus werden diese Programme ständig aktualisiert, um den Studenten die akademische Avantgarde und die gefragtesten beruflichen Kompetenzen zu garantieren. Auf diese Weise verschaffen die Abschlüsse der Universität ihren Absolventen einen bedeutenden Vorteil, um ihre Karriere erfolgreich voranzutreiben

TECH verfügt über die vollständigsten und intensivsten Lehrpläne im aktuellen Hochschulpanorama.

Die besten internationalen Top-Lehrkräfte

Der Lehrkörper der TECH besteht aus mehr als 6.000 Professoren von höchstem internationalen Ansehen. Professoren, Forscher und Führungskräfte multinationaler Unternehmen, darunter Isaiah Covington, Leistungstrainer der Boston Celtics, Magda Romanska, leitende Forscherin am Harvard MetaLAB, Ignacio Wistumba, Vorsitzender der Abteilung für translationale Molekularpathologie am MD Anderson Cancer Center, und D.W. Pine, Kreativdirektor des TIME Magazine, um nur einige zu nennen.

Zum Lehrkörper der TECH gehören Experten von internationalem Rang, die auf verschiedene Bereiche der Gesundheit, Technologie, Kommunikation und Wirtschaft spezialisiert sind.

Eine einzigartige Lernmethode

TECH ist die erste Universität, die Relearning in allen ihren Studiengängen einsetzt. Es handelt sich um die beste Online-Lernmethodik, die mit internationalen Qualitätszertifikaten renommierter Bildungseinrichtungen ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus wird dieses disruptive akademische Modell durch die „Fallmethode“ ergänzt, wodurch eine einzigartige Online-Lehrstrategie entsteht. Es werden auch innovative Lehrmittel eingesetzt, darunter ausführliche Videos, Infografiken und interaktive Zusammenfassungen.

TECH kombiniert Relearning und die Fallmethode in allen ihren Hochschulprogrammen, um ein hervorragendes theoretisches und praktisches Studium zu gewährleisten, wann und wo immer Sie wollen.

Die größte digitale Universität der Welt

TECH ist die weltweit größte digitale Universität. Wir sind die größte Bildungseinrichtung mit dem besten und umfangreichsten digitalen Bildungskatalog, der zu 100% online ist und die meisten Wissensgebiete abdeckt. Wir bieten weltweit die größte Anzahl eigener Abschlüsse sowie offizieller Grund- und Aufbaustudiengänge an. Insgesamt sind wir mit mehr als 14.000 Hochschulabschlüssen in elf verschiedenen Sprachen die größte Bildungseinrichtung der Welt.

TECH verfügt über den umfangreichsten Katalog akademischer und offizieller Programme der Welt und bietet ihn in mehr als 11 Sprachen an.

Google Partner Premier

Der amerikanische Technologieriese hat TECH mit dem Logo Google Partner Premier ausgezeichnet. Diese Auszeichnung, die nur 3% der Unternehmen weltweit erhalten, unterstreicht die effiziente, flexible und angepasste Erfahrung, die diese Universität den Studenten bietet. Die Anerkennung bestätigt nicht nur die maximale Präzision, Leistung und Investition in die digitalen Infrastrukturen der TECH, sondern positioniert diese Universität auch als eines der modernsten Technologieunternehmen der Welt.

Google hat TECH durch die Verleihung des Logos Google Partner Premier in die Top 3% der weltweit führenden Technologieunternehmen aufgenommen.

Die offizielle Online-Universität der NBA

TECH ist die offizielle Online-Universität der NBA. Durch eine Vereinbarung mit der größten Basketball-Liga bietet sie ihren Studenten exklusive Universitätsprogramme sowie eine breite Palette von Bildungsressourcen, die sich auf das Geschäft der Liga und andere Bereiche der Sportindustrie konzentrieren. Jedes Programm hat einen einzigartig gestalteten Lehrplan und bietet außergewöhnliche Gastredner: Fachleute mit herausragendem Sporthintergrund, die ihr Fachwissen zu den wichtigsten Themen zur Verfügung stellen

TECH ist von der NBA, der weltweit führenden Basketball-Liga, als ihre offizielle Online-Universität anerkannt worden

Die von ihren Studenten am besten bewertete Universität

Die Studenten haben TECH auf den wichtigsten Bewertungsportalen als die am besten bewertete Universität der Welt eingestuft, mit einer Höchstbewertung von 4,9 von 5 Punkten, die aus mehr als 1.000 Bewertungen hervorgeht. Diese Ergebnisse festigen die Position der TECH als internationale Referenzuniversität und spiegeln die Exzellenz und die positiven Auswirkungen ihres Bildungsmodells wider

TECH ist die von ihren Studenten am besten bewertete Universität der Welt.

Führend in Beschäftigungsfähigkeit

TECH ist es gelungen, die führende Universität im Bereich der Beschäftigungsfähigkeit zu werden. 99% der Studenten finden innerhalb eines Jahres nach Abschluss eines Studiengangs der Universität einen Arbeitsplatz in dem von ihnen studierten Fachgebiet. Ähnlich viele erreichen einen unmittelbaren Karriereaufstieg. All dies ist einer Studienmethodik zu verdanken, die ihre Wirksamkeit auf den Erwerb praktischer Fähigkeiten stützt, die für die berufliche Entwicklung absolut notwendig sind.

99% der TECH-Absolventen finden innerhalb von knapp einem Jahr nach Abschluss ihres Studiums eine Anstellung.

Privater Masterstudiengang in Industriedesign

Schreiben Sie sich jetzt ein und werden Sie Teil der weltweit größten digitalen Universität mit dem Online-Masterstudiengang in Industriedesign. Dieser Aufbaustudiengang ermöglicht es Studenten, in einer Online-Lernumgebung Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich des Designs von Produkten, Möbeln und Alltagsgegenständen zu erwerben. Der Schwerpunkt dieses Masterstudiengangs liegt auf der Gestaltung von Produkten, die nützlich, ästhetisch, innovativ und umweltfreundlich sind.

Ein Industriedesigner ist ein Fachmann, der sich der Gestaltung und Entwicklung von Produkten durch den Einsatz spezifischer Techniken, Werkzeuge und Technologien widmet.

Auf dem Lehrplan stehen u. a. Kurse in Marktforschung, Prototyping und Produktionstechnologien. Ein Industriedesigner muss in der Lage sein, seine Entwürfe grafisch darzustellen, entweder durch Freihandzeichnungen oder durch den Einsatz computergestützter Design-Software.

Von einem Industriedesigner ausgeübte Fertigkeiten

Um Produkte zu entwerfen, die für den Markt attraktiv sind, müssen Industriedesigner Marktforschung betreiben, um die Trends und Bedürfnisse der Verbraucher zu verstehen.

Sie entwickeln Fertigkeiten in der Gestaltung und Herstellung von Industrieobjekten und Möbeln.

Sie lernen, Designtechnologien und entsprechende Software in der täglichen Arbeit einzusetzen.

Sie lernen die neuesten Designtrends kennen, um innovativ zu sein und relevante und wirkungsvolle Produkte zu entwerfen.

Entwicklung von Fähigkeiten in den Bereichen Führung, Teamarbeit und Projektmanagement.

Lernen, nachhaltige und umweltfreundliche Produkte zu entwerfen.

Erweitern Sie Ihre kreativen Fähigkeiten und verbessern Sie Ihre Problemlösungsfähigkeiten.

Absolventen eines virtuellen Masterstudiengangs in Industriedesign können in der Designbranche und in der Produktion von Konsumgütern arbeiten und ihre Fähigkeiten nutzen, um neuartige und attraktive Produkte zu entwerfen und herzustellen.